1846 - 1884

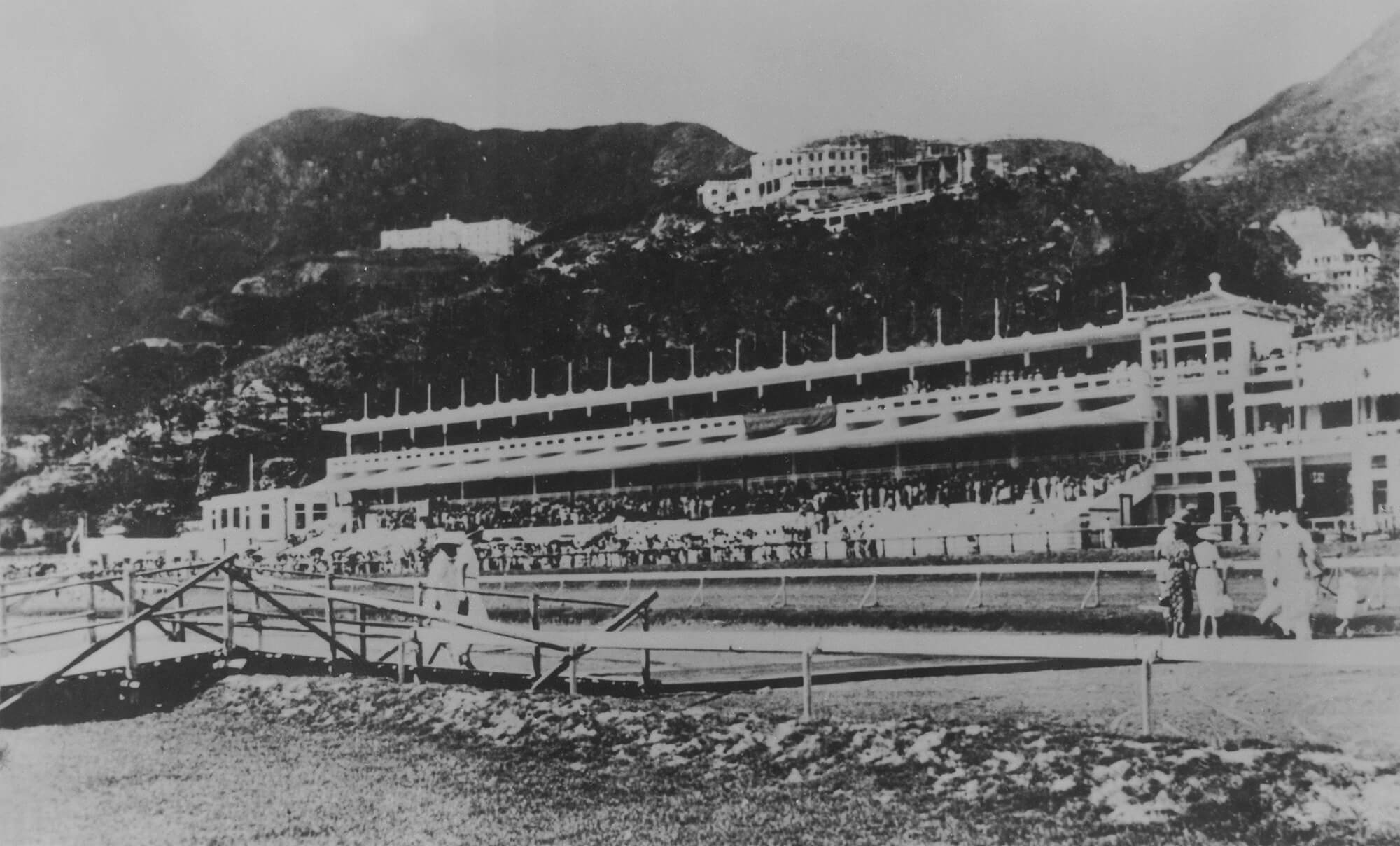

賽馬運動於1840年代引入香港,首個賽馬場「跑馬地馬場」選址快活谷。 1846年,跑馬地馬場舉行首場賽馬比賽,標誌著亞洲馬運之都的誕生。 1873年,現已聲名遠播的香港打吡大賽首次舉行,可見賽馬運動日益受香港人的愛戴。

早期的香港島以連綿起伏的山丘為主,遍布低地,水系縱橫,與今日維多利亞港兩岸高樓林立的繁華景象形成鮮明對比。

昔日島上有一條名為 「黃泥涌」的河流,緩緩流經一片沼澤地帶。該沼澤濕地日後被稱為「快活谷」,亦即1840年代賽馬引入香港時

,首個馬場「跑馬地馬場」落戶之處。當時的香港島平地罕見,快活谷的優勢可謂獨一無二,自然成為賽馬場的最佳選擇。

1846年,跑馬地馬場舉行首場賽馬比賽,標誌著亞洲馬運之都的誕生。 1873年,現已享譽盛名的香港打吡大賽首次舉行,可見賽馬運動日益受香港人的愛戴。

1884年,香港賽馬會成立,賽馬活動歸入由馬會管理。馬會在成立初期是為一群熱愛賽馬運動人士而設的會所,後來成為了管理及推廣本港賽馬運動的重要機構。

1915 - 1936

早在1915年,香港賽馬會已投身公益慈善,致力改善民生。當時,最早獲得馬會捐助的慈善團體之一,是專向經濟拮据人士伸出援手的Hongkong Benevolent Society。

自1915年起,香港賽馬會已投身公益慈善,積極參與香港的社區發展,致力改善民生。 馬會最早的捐助對象之一,是專向經濟拮据人士伸出援手的 Hongkong Benevolent

Society。

第一次世界大戰時,香港雖無直接參與,但擔當著重要貿易港的角色。 這段時期香港人口持續增長,由1851年的32,983人,大幅增長 至1931年的878,947人。

與此同時,啟德機場逐步趨向完善,並在1936年迎來了首班商業航班,自此旅客可乘船或飛機到港。

1950年代

第二次世界大戰期間,香港人口跌至60萬。重光之後,許多在戰時逃難至內地的人回港,同時有大量新移民湧入,每月到港人數近十萬。

於1950年,估計有220萬人以香港為家,到1971年,在港人數幾乎翻倍,達到400萬。

在戰後的幾十年間,馬會持續捐款支持興建不同範疇的社區項目,包括公共診所、學校和休閒設施。

第二次世界大戰期間,香港人口跌至60萬。 重光之後,許多在戰時逃難至內地的人回港,同時有大量新移民湧入,每月到港人數近十萬。

1950年,估計有220萬人以香港為家。到1971年,在港人數幾乎翻倍,達到400萬。

在戰後的幾十年間,馬會持續捐款支持各範疇的社區項目,包括興建公共診所、學校和休閒設施。香港人不僅經濟實力增強,亦日趨注重休閒和生活質素。

此外,馬會撥捐進行了「銅鑼灣避風塘」的填海工程,為政府建設維多利亞公園(「維園」)鋪路。

維園於1957年正式開放,佔地超過19公頃,迄今仍是香港島最大的公園,為社區提供一片廣闊宜人的綠色空間,以及進行足球、網球和游泳等體育活動的場所。

這些運動成為了香港人最喜愛的消遣活動之一,同時促進了都市居民的身心健康。

同期,馬會更積極投入社區服務。1955年,馬會決定將每年盈餘撥作捐款用途。 1959年,馬會設立香港賽馬會(慈善)有限公司,專責管理捐款事務。

隨著捐款業務在性質、規模和範圍上的迅速擴展,香港賽馬會慈善信託基金於1993年成立,接管了馬會的慈善捐款事務。

1975

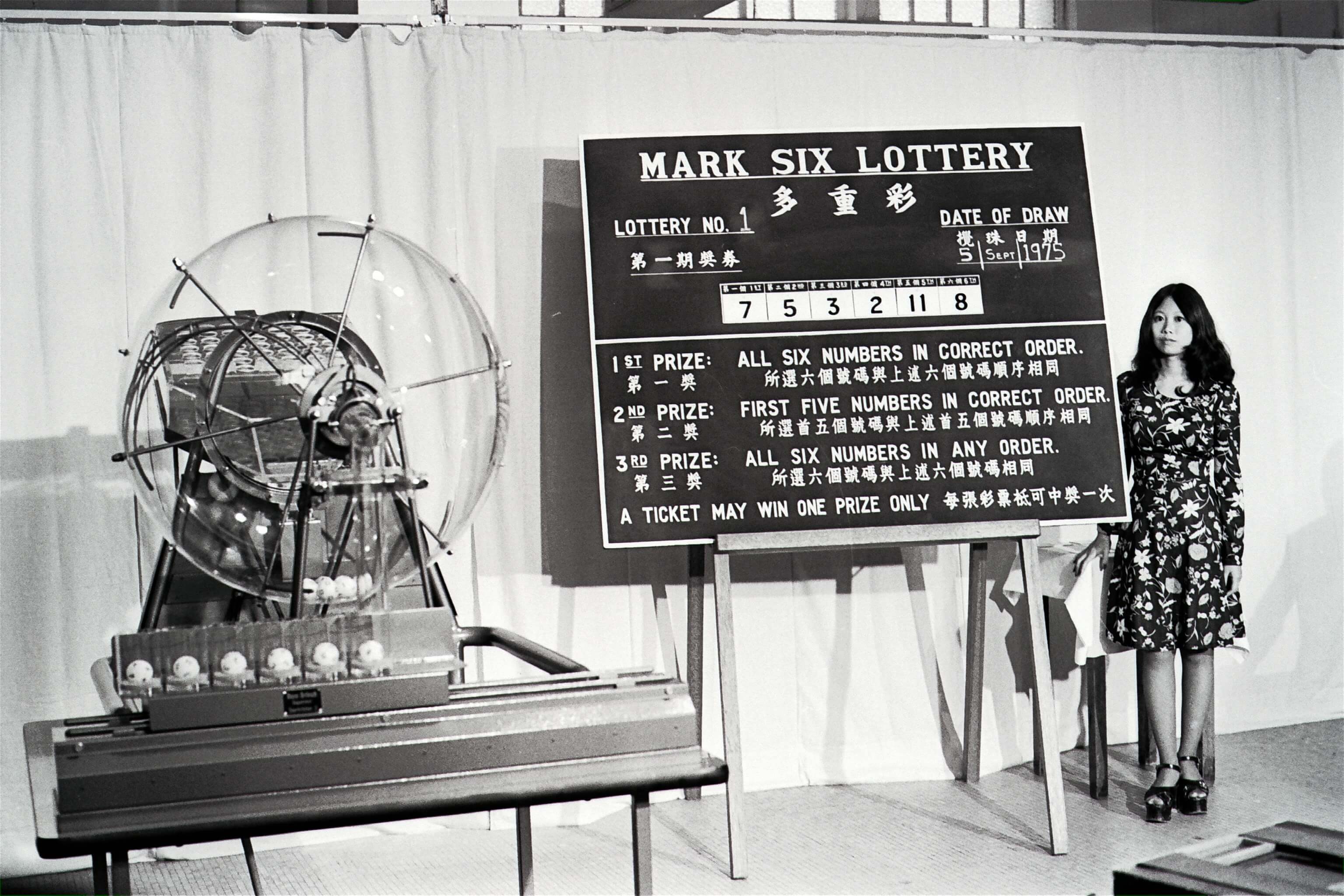

隨著香港人口和娛樂選擇增多,馬會肩負起將本地博彩收益轉化為社會慈善用途的重要角色。 除了賽馬,馬會亦獲香港政府授權監管其他博彩活動,以協助政府打擊非法賭博,並確保所有收益惠及社會各界。

隨著香港人口不斷增長,娛樂選擇日益多元,馬會肩負起更重要的角色,將本地博彩收益轉化為社會慈善用途。

1960年代,公共獎券由香港政府營運。 但鑑於馬會熟悉將博彩收益轉化為公益慈善用途,香港獎券管理局於是委託了馬會監管六合彩,以完善公共獎券的營運。

自1975年9月5日六合彩首次開獎以來,馬會一直專責監管六合彩。

首位幸運兒按照正確順序選中了六個中奬號碼之中的五個,贏得166,729港元的獎金,而當時製造業工人的平均日薪僅為102港元。

六合彩的獎劵收益之中,有超過一半用於支付中獎者的獎金;25%用作繳納香港政府的博彩稅

;其餘15%撥入政府的獎券基金,用作支持社福機構,以確保每次派彩不僅惠及個別人士,亦有助於提升整體社會福祉。

1977年《賭博條例》生效。法例規定,除了由馬會監管的活動外,禁止任何形式的博彩活動。

新例下,合法博彩活動僅包括賽馬及六合彩。此做法既有助解決非法博彩引起的社會及治安問題,同時確保博彩收益能惠及社會。

直至2003年,非法足球博彩氣氛熾熱,馬會再獲政府授權,成為香港唯一合法經營的足球博彩娛樂機構。

1971

20世紀末,香港經濟蓬勃發展,賽馬熱潮亦席捲全城,觀眾熱情洋溢,賽馬場座無虛席。 1971年,馬會會員投票決定將馬會發展為職業賽馬機構,並積極推動香港賽馬國際化。 為達致目標,馬會成立了馬會賽事化驗所。

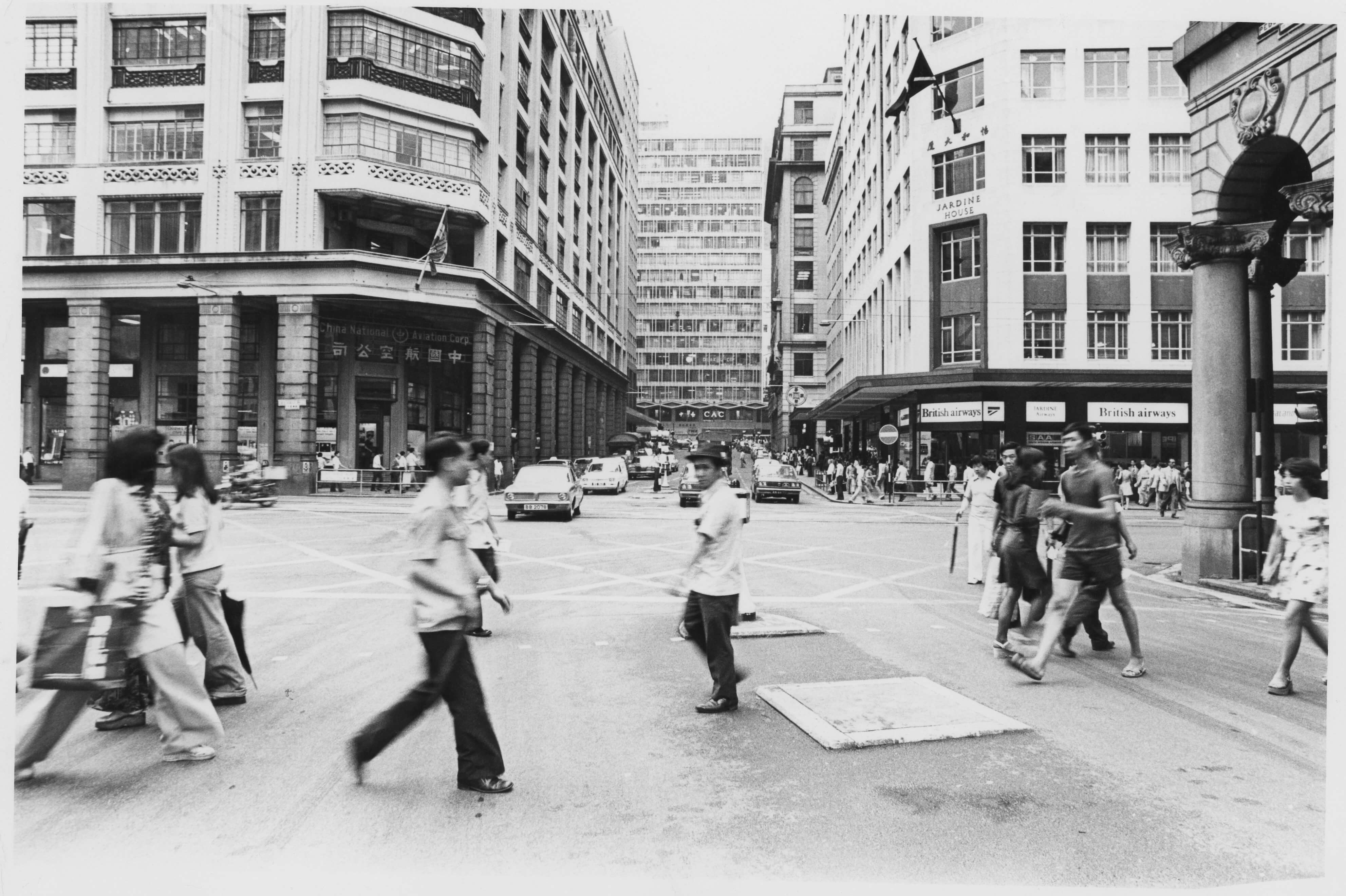

20世紀末,香港經濟崛起,成為國際金融中心。受惠於製造業的蓬勃發展,香港經濟於1970年代急速發展,經濟年均增長高達 8.9%。

香港的繁榮景象亦反映在賽馬運動上,觀眾熱情洋溢,賽馬場座無虛席。 1971年,馬會會員投票決定將馬會發展為職業賽馬機構,並積極推動香港賽馬國際化。

為達致目標,馬會成立了馬會賽事化驗所,透過嚴謹的監察和藥物檢測,確保每場賽事公平公正。

馬會賽事化驗所以專業見稱,目前是全球僅五間獲國際馬術運動聯盟(FEI)認可的化驗所之一,同時是獲得國際賽馬組織聯盟(IFHA)授予「參考化驗所」資格的六間化驗所之一。

目前全球只有四間化驗所同時獲上述兩間機構委任,進一步彰顯馬會在全球賽馬的卓越地位。

1978 - 1999

沙田馬場於1978年啟用,是現今每年12月舉行的浪琴香港國際賽事(HKIR)之一——「浪琴香港盃」的舉辦場地。 浪琴香港盃的前身為「香港邀請盃」,於1988年首屆舉辦時,獎金為147萬港元。 1993年12月,賽事提升至國際三級賽水平,並對公眾開放,更名為香港國際盃。 直至1999年,賽事升格為香港首項國際一級賽,遂改名為香港盃。

沙田馬場於1978年啟用,是現今每年12月舉行的浪琴香港國際賽事(HKIR)之一——「浪琴香港盃」的舉辦場地。

浪琴香港盃的前身為 「香港邀請盃」 ,首屆賽事於1988年舉行,當時為一項1800米公開賽,開放予新加坡及馬來西亞的賽駒來港參與競逐,獎金為147萬港元。

1999年,賽事升格為香港首項國際一級賽,遂改名為香港盃。

浪琴香港盃賽事是目前香港獎金最高的賽事,2023年賽事的總獎金達3600萬港元,並於今年進一步提升至4,000萬港元。

在2023年,浪琴香港國際賽事的四項一級賽總獎金更合共高達1億1,800萬港元。

浪琴香港盃是馬會舉辦的十二項一級賽事之一,吸引來自世界各地的頂級佳駟和騎師。除了12月的浪琴香港盃、浪琴香港一哩錦標、浪琴香港短途錦標和浪琴香港瓶外

,還有一月的董事盃及百週年紀念短途盃、二月的花旗銀行香港金盃及女皇銀禧紀念盃、四月的富衛保險女皇盃、富衛保險冠軍一哩賽及主席短途獎,以及五月的渣打冠軍暨遮打盃。

浪琴香港國際賽事是整個賽季最囑目的賽馬盛事,連同週中舉行的浪琴國際騎師錦標賽, 將全球最頂尖的佳駟及騎師齊集香港,數以萬計的馬迷慕名而來,共同參與這場盛事。

2000年代初

隨著「精英大師」等名駒在國際間聲名鵲起並成為家喻戶曉的名字,以及「快活星期三」成為廣受市民大眾喜愛的活動,馬術運動變得越來越親民。

香港訓練的不少良駒其後均能成為世界馬壇巨星,當中最有名的傳奇名駒是澳洲棗色賽馬

「精英大師」。2002年,牠以三歲之齡首次亮相沙田馬場,以接近四個馬位的優勢輕鬆勝出1,000米賽事。

一次勝利顯然滿足不了「精英大師」對勝利的渴望,牠創下了17連捷,並於2004年及2005年榮膺世界短途馬王。

其家喻戶曉的名聲,使牠登上了《時代》雜誌「2004年全球百大最具影響力人物」榜 – 這榮譽對馬匹來說幾乎前所未見。

香港賽駒不僅以優異的賽績聞名,更以其卓越運動能力見稱。三度榮膺的香港馬王「金鎗六十」

,在2024年9月退役前,創下了香港賽馬史上唯一的十次一級賽冠軍紀錄,並成為歷史上贏得最多獎金的賽馬,改寫了香港賽馬的歷史。

與此同時,新晉馬迷亦紛至沓來。自2010年代初以來,於跑馬地舉行的週中夜賽「快活星期三」成為了廣受市民喜愛的社交娛樂活動,並吸引了遊客熱情參與。

戶外「啤酒園」提供佳餚凍飲、國際級現場音樂,以及可以在最貼近跑道的位置觀賽,充分展示香港作為國際都市的魅力。

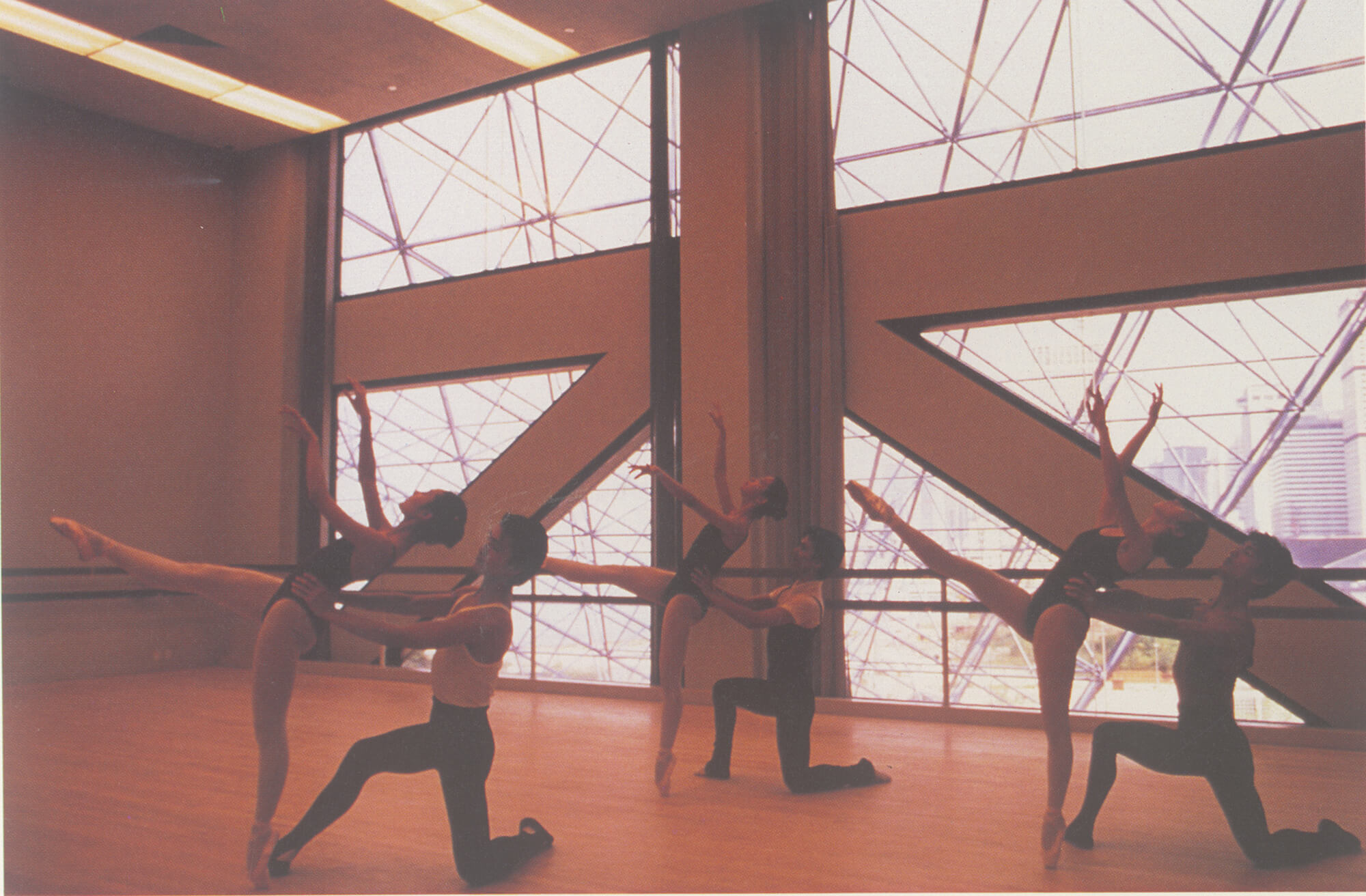

1973

隨著香港經濟日益繁榮,市民更講究娛樂消遣和文化體驗。 為此,馬會不遺餘力地支持城市發展,並於1973年成為首屆香港藝術節的贊助夥伴之一。

隨著香港經濟日益繁榮,市民更講究娛樂消遣和文化體驗。為此,馬會不遺餘力地支持城市發展。

1973年,第一屆香港藝術節舉行,馬會率先成為贊助夥伴之一。

首屆香港藝術節開幕儀式上,國際藝術家雲集,多元化的藝術節目精彩紛呈。 演出項目包括由丹麥皇家芭蕾舞團呈現19世紀芭蕾舞大師兼編舞家布農維爾 (August Bournonville)

的作品 ;布里斯托爾老域劇團 (Bristol Old Vic Theatre) 製作並根據莎士比亞喜劇《馴悍記》改編的鬧劇 ,以及美國民謠歌手兼詞曲創作人克斯頓 (Tom Paxton) 的演出。

自此,香港藝術節一直致力於為市民帶來世界級的藝術盛宴,豐富城市人的文化生活。

1977 - 1991

在馬會的捐助下,海洋公園於1977年開幕,並由馬會經營至1987年。 為進一步將都市與綠色空間串連,馬會捐助重建尖沙咀九龍公園,並於1989年重新對外開放。 此外,馬會亦捐助興建位於中環的香港公園,於1991年開幕。

在馬會的捐助下,香港首座世界級主題公園——以纜車和巨型水族館聞名的海洋公園,於1977年開幕。

馬會於1987年前負責營運海洋公園,隨後公園轉型為獨立的法定機構,透過捐贈基金運作,確保財務穩定。

當時,園內設有不同主題景點、驚險刺激的機動遊戲,如瘋狂過山車和滑浪飛船,更建成其時全球最長的戶外自動扶手電梯,全長225米。

1998年,馬會捐助興建「香港賽馬會大熊貓園」,安頓來自四川省的大熊貓「安安」和「佳佳」。

為進一步將都市與綠色空間串連,馬會捐助,重建佔地13.3公頃的尖沙咀九龍公園,並於1989年重新開放。 1991年,佔地8.16公頃的中環香港公園亦在馬會的鼎力支持下落成啟用。

Photo: South China Morning Post Publishers Limited 相片由南華早報提供

Photo: South China Morning Post Publishers Limited 相片由南華早報提供

2012

馬會十多年來一直支持香港三項已被列入中國第三批國家級非物質文化遺產名錄的傳統活動,分別是大坑舞火龍、中環長洲太平清醮(包山節)以及大澳端午龍舟遊涌。

如同其他國際都會,香港不斷變遷,卻也深蘊傳統。在城市發展的同時,馬會亦致力於傳承這些古老傳統。

馬會十多年來捐助了大坑舞火龍、長洲太平清醮(包山節)以及大澳端午龍舟遊涌這三項已列入中國第三批國家級非物質文化遺產名錄的傳統活動。

其中,長洲太平清醮的搶包山比賽更是每年一度的焦點。參賽者們攀爬14米高的竹塔,爭搶9,000個包子,場面壯觀刺激。

每逢中秋佳節,歷史悠久的大坑區都會舉行一場別開生面的舞火龍活動。全長67米,插滿七萬多支香枝的巨龍,在夜色中閃耀著璀璨光芒,沿著火龍徑蜿蜒前行。自2010年起,馬會一直捐助,使這一傳統習俗得以延續至今。

每年端午節,大澳的「大澳端午龍舟遊涌」同樣精彩。島上三個傳統漁業行會:扒艇行、鮮魚行和合心堂,均舉辦傳統「龍舟遊涌」活動,划船前往四個不同的寺廟請出小神像,接返各行會供奉祭祀。馬會深感榮幸能夠支持如此獨特的傳統活動。

2018

大館——一個集藝術、文化和生活於一身的藝術文化地標,其活化工程和持續營運均得到了馬會一路以來支持。 2019年,大館開幕一週年,獲聯合國教科文組織頒發最高殊榮的「亞太區文化遺產保護獎卓越獎項」,更令大館成為國際保育界典範 。

位於中環蘇豪核心地帶的「大館」,由馬會主導及承擔保育活化工作,並持續資助及支持大館的營運。這座由歷史悠久的前中區警署建築群改建,並結合藝術、文化和生活的香港藝術文化地標,致力通過藝術、文化和保育項目為社區帶來啟發與靈感,提供各種世界級藝術文化體驗,讓市民可以享受其中,培養大眾對藝術、歷史古蹟和文化的興趣與欣賞。同時亦有不同的消閒體驗,包括多樣化的零售選擇、時尚酒吧和餐廳等。

2019年,大館開幕一週年,獲聯合國教科文組織頒發最高殊榮的「亞太區文化遺產保護獎卓越獎項」,更令大館成為國際保育界典範 。

大館透過持續積極支持青年人在創意產業中茁壯成長,幫助他們獲得所需技能,捉緊發展機會,同時亦體現了香港市民對藝文發展的欣賞與重視。

1971 - 1991

馬會對香港教育發展的貢獻功不可沒,透過集體努力改善教育體系,令香港在經濟及文化上取得重大進步。

香港的經濟和文化發展,有賴於教育制度的持續改善。多年來,香港教育體系不斷革新,現時每個香港青年都可以享有免費教育至中學。

政府於1971年推行免費六年制小學教育政策,並於1978年將該項政策延伸至中學三年級,及至2008年

,政府將政策擴展為12年免費教育,令更多年輕人能夠以可負擔的方式完成小學和中學教育,從而更有機會獲得高等教育。

與此同時,成立於1912年的香港大學,憑藉其卓越的學術成就,早已享譽國際。1963年成立的香港中文大學

,則以其獨特的「結合傳統與現代、融會中國與西方」的辦學理念,成為一所蜚聲國際的綜合性研究型大學。

在1990年代,六所教育機構正式升格為大學,使香港於千禧年之初已擁有八間大學。 其中,由香港賽馬會捐助及協助建成的香港科技大學於1991年成立。

多年來,香港科技大學在全球排名中均名列前茅,其中與凱洛格管理學院合辦的凱洛格 ─ 科大行政人員工商管理碩士課程更12次被《金融時報》評為全球第一。

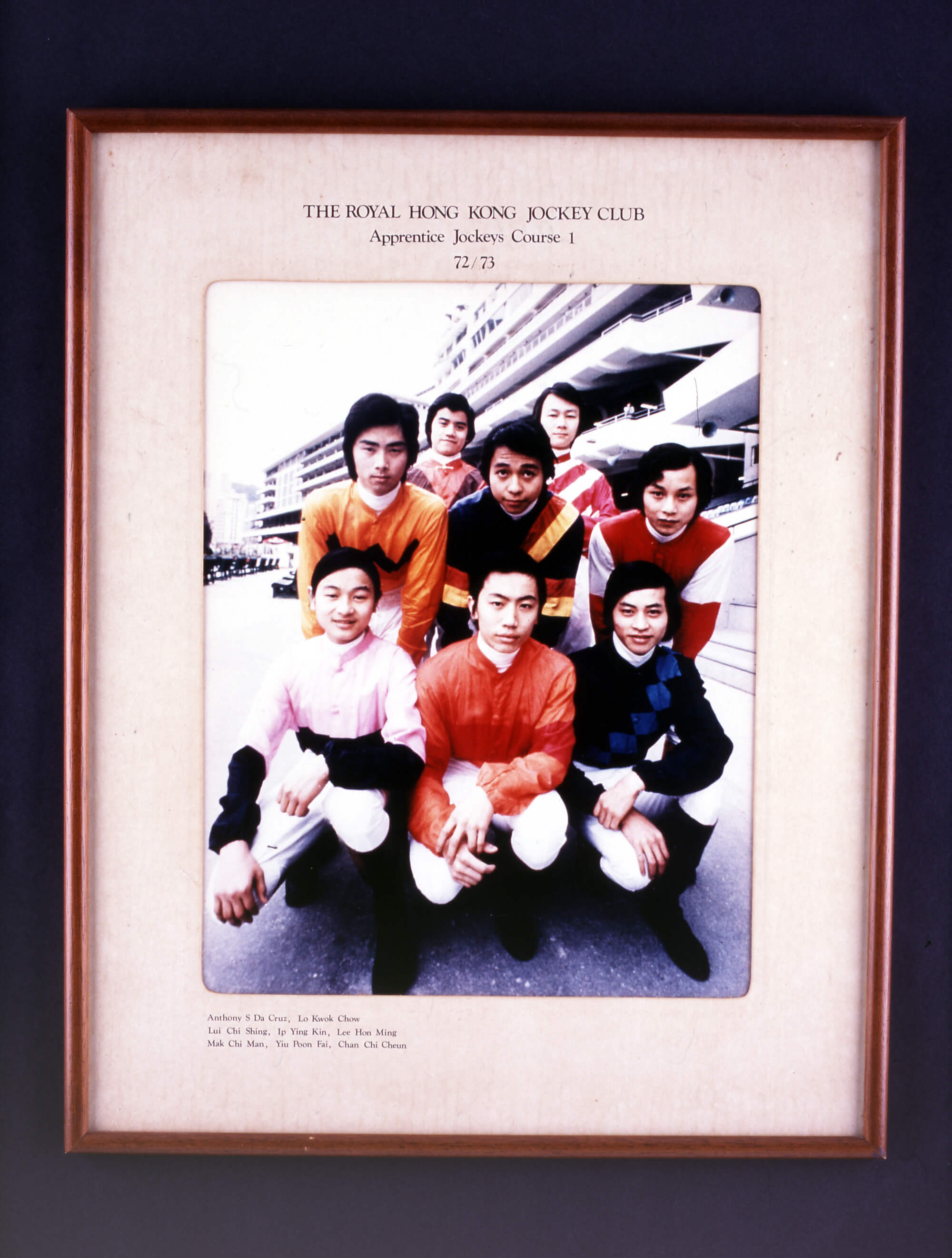

1972

馬會於1972年成立見習騎師學校,扶助香港成為培育賽馬人才和馬匹護理專才的訓練中心。該校培育出多位著名畢業生,包括由騎師轉為練馬師的香港馬圈傳奇告東尼、冠軍練馬師姚本輝及傑出騎師何澤堯。2023年,何澤堯成為首為贏得國際騎師錦標賽冠軍的本土騎師。

馬會於1972年成立見習騎師學校,扶助香港成為培育賽馬人才和馬匹護理專才的訓練中心。

該校培育出多位著名畢業生,包括由騎師轉為練馬師的香港馬圈傳奇告東尼、冠軍練馬師姚本輝及傑出騎師何澤堯。而告東尼和姚本輝更是首批入讀馬會見習騎師學校的學員之一。

告東尼於1973/1974年度馬季展開策騎生涯,曾六次奪得香港冠軍騎師榮銜,從騎期間共贏得946場頭馬。 他於1996年獲發練馬師牌照,曾兩度榮膺香港冠軍練馬師。

時至今日,告東尼依然是馬壇的風雲人物,即使是新入行的馬迷,也對這個名字耳熟能詳。 為表彰本地騎師的卓越成就,馬會特別設立了「告東尼獎」,以這位傳奇人物命名。

姚本輝在結束短暫的騎師生涯後,於1995/96年度馬季獲發練馬師牌照,開始從練,隨後於2019/20年度馬季榮膺冠軍練馬師。

告東尼及姚本輝在港從練已分別取得逾1,500及1,000場頭馬。

何澤堯於2012年10月1日勝出其在港第70場頭馬,正式畢業成為騎師。在2022/23年度馬季,他更創下歷史,成為香港賽馬史上第二位贏得500場頭馬的本地培育騎師,並第四次榮獲「告東尼獎」。2023年,何澤堯成為首為贏得國際騎師錦標賽冠軍的本土騎師。

1978 - 1995

年青人的全人發展,除了學業追求外,體能發展亦相當重要。為了推廣馬術運動,馬會於1978年開辦首間公眾騎術學校。此外,馬會捐款幫助重建香港大球場,並於1994年重新開放。而賽馬會滘西洲公眾高爾夫球場則於1995年啟用。

青少年除了注重學業發展,參與體育運動對身心健康亦同樣重要。

騎馬運動並非職業騎師或馬術比賽選手的專利。為推廣馬術運動,馬會於1978年開辦首間公眾騎術學校,至今已在屯門、薄扶林和鯉魚門設立了三間公眾騎術學校。

除了馬術運動外,馬會亦積極推動香港其他體育設施的發展。例如,馬會捐資重建了香港大球場,並於1994年重新開放。重建後的香港大球場成為世界級的體育場地,多年來是「香港七人欖球賽」主場地。

此外,馬會於1995年在滘西洲興建了高爾夫球場,為市民提供一個環境優美的臨海球場,享受高爾夫運動。該球場是中國首個「奧杜邦國際」認可的高爾夫球場,也是亞太地區首個獲得高爾夫環境組織

(GEO) 認可的環保高爾夫球場。

1998

香港賽馬會獎學金於1998年設立,旨在培養本地人才。數十年來,有超過1,050名年輕人獲得獎學金,得以繼續深造。

香港賽馬會獎學金於1998年設立,旨在為香港培養人才。二十多年來,超過1,050名年輕人獲頒獎學金,繼續追求學業。

隨著時代變遷,通往成功的路徑愈趨多元化。馬會獎學金亦與時並進,由最初的本科獎學金擴展至其他類別,增設「職業教育獎學金」和「研究生獎學金」。研究生獎學金支持優秀學生到世界頂尖大學攻讀研究生課程。

透過跨越界限,獎學金致力培養多元化人才,支持個人發展,為社會注入新動力。

2008 - 2024

2008年,對香港人來說是個特別的年份,因首次有奧運會在如此接近香港的地方舉行。 憑藉香港悠久的賽馬及馬術運動歷史,香港獲選為北京奧運馬術比賽的承辦地。 馬會負責馬匹的護理和賽事運營,貢獻卓著,獲頒「北京2008年奧運會馬術比賽重要貢獻機構」的殊榮,成為香港體育發展史上的重要里程碑。

中國於2008年首次成功主辦奧運會,中國運動員共贏得100枚獎牌,其中金牌數量更是高達48面。這佳績不僅為中國贏得了榮譽,更激勵了無數年輕運動員。

對香港而言,2008年同樣是特別的一年,因首次有奧運會在在如此接近香港的地方舉行。 憑藉香港悠久的賽馬及馬術運動歷史,香港獲選為北京奧運馬術比賽的承辦地。

香港耗資約1.5億美元,在沙田特別興建了世界級的馬術比賽場館,並由馬會負責馬匹的護理和賽事運營。

馬會貢獻卓著,獲頒「北京2008年奧運會馬術比賽重要貢獻機構」的殊榮。

2008年,馬會成立了 香港賽馬會馬術隊和青少年馬術訓練隊

(於2019年改名為青年發展計劃),旨在培育本地騎手。自2010年起,馬會馬術隊成員接連在亞運會上屢創佳績,代表中國香港贏得多枚獎牌。

2018年,馬術隊騎手蕭頴瑩在雅加達亞運會上勇奪金牌,這面是香港首枚亞運馬術金牌,可見馬術運動在香港逐漸成熟,並在國際舞台上佔有一席之地。

隨後於2022年杭州亞運會,蕭頴瑩再奪銀牌,而團體馬術(何倩彤、蕭頴瑩及陳嘉儀)亦首度奪得銅牌。

同年,青年發展計劃更擴展至內地,支持在內地全職訓練的香港年輕騎手。

香港運動員在國際體壇上屢創佳績,2020東京奧運和2024巴黎奧運的亮眼表現令人振奮。 2020年,東京奧運劍擊運動員張家朗贏得香港第二枚奧運金牌

,游泳選手何詩蓓摘下兩枚銀牌。四年後的巴黎夏季奧運,張家朗再度奪得劍擊金牌

,江旻憓亦首次贏得劍擊金牌,何詩蓓則摘下兩枚銅牌。為鼓勵香港運動員,香港賽馬會透過贊助香港體育學院

,設立了「賽馬會運動員獎勵計劃」,為在大型賽事中奪獎的運動員提供現金獎勵。

2021-2023

香港社會向來慈善風氣盛行,慈善機構更達一萬間之多。 2008年四川地震發生後,香港人捐贈了超過十億港元予受災者,馬會也承諾捐出相同金額的善款,協助災後重建工作。 2021年,河南省發生嚴重洪災,馬會捐贈了2,000萬港元,支持救援和救災工作。

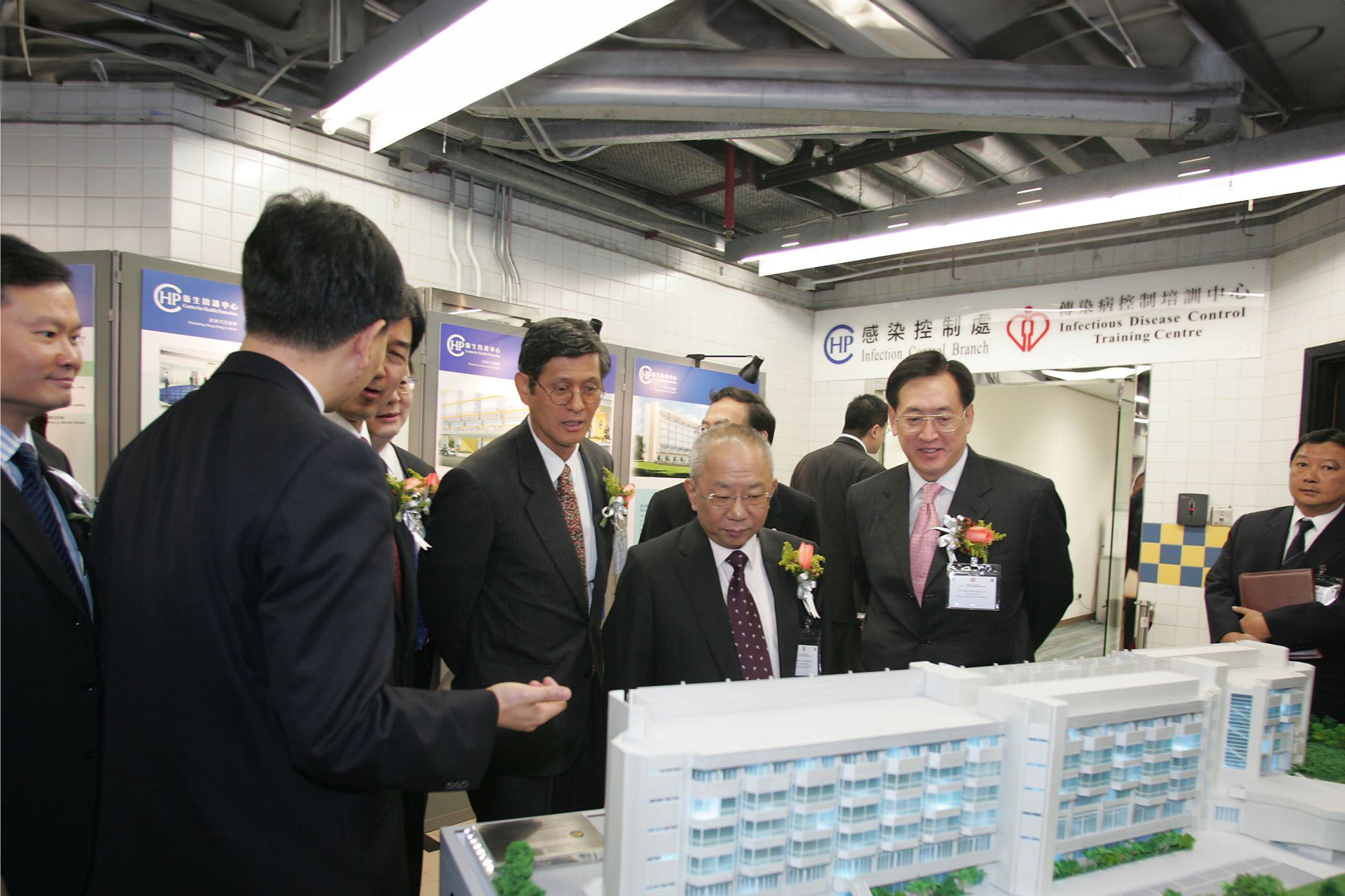

為促進醫療界別的發展,馬會不時捐助予多個本地醫療研究項目和醫療設施,包括於2021年開幕的香港中文大學醫院

,這所非牟利私營教學醫院將所有盈餘投放於醫院發展,支持中文大學醫學院的研究和教學工作。

2023年,馬會與香港大學、劍橋大學、國際疫苗研究所簽署合作備忘錄,在香港成立「香港賽馬會環球衞生研究院」的全球總部。

研究院聯同本地和國際院校與研究所,將最先進的疫苗及轉發技術落戶香港。

香港社會向來慈善風氣盛行,慈善機構更達 一萬間之多。這種樂善好施的精神於緊急艱難時期特別重要。2008年四川地震發生後,香港人捐贈了超過

十億港元予受災者,馬會也承諾捐出相同金額的善款,協助災後重建工作。

2021年,河南省發生嚴重洪災,馬會再一次挺身而出捐贈了2,000萬港元,支持救援和救災工作。

2010 - 2019

早在80年代,馬會已開始支持內地馬術運動發展,包括向馬術隊伍捐贈馬匹,並提供獸醫、馬房管理培訓及合作培訓馬術人材等等。 2010年,馬會因支持舉辦2010年廣州亞運會馬術比賽而獲頒「廣州2010年亞運會馬術項目重要貢獻機構」的名銜。 馬會亦捐助支持廣東黃村體育訓練中心的升級建造工程。

2017年7月1日,《深化粵港澳合作推進大灣區建設框架協議》正式落實。 這項發展計劃連接香港、澳門和廣東省九個城市,共同推進粵港澳大灣區建設。

截至2023年,大灣區的人口超過8,600萬,地區生產總值 (GDP) 超過14萬億元人民幣(約15.6萬億港元) ,有望成為全球發展最迅速的金融商業及科研中心之一。

早在80年代,馬會已開始支持內地馬術運動發展,包括向馬術隊伍捐贈馬匹,並提供獸醫、馬房管理培訓及合作培訓馬術人材等等。

馬會分別於2010年及2023年支持廣州亞運會及杭州亞運會,並於馬術項目六個關鍵領域提供支援,包括生物安全、馬匹運輸、馬房管理、獸醫及釘甲服務、場地運作及國際持份者聯繫等方面。

馬會因為其卓越貢獻獲廣州亞運會組委會,及杭州亞運會組委會授予「重要機構」榮譽。

馬會與中國馬術協會及中國馬業協會保持長期合作關係。 2023年,馬會分別與中國馬術協會及中國馬業協會簽署協議,促進和支持國家賽馬及馬產業發展。

此外,馬會亦捐助支持廣東黃村體育訓練中心的升級建造工程,包括興建一所符合國際標準的馬術比賽場館。

2018 - 2026

2018年,佔地150公頃的香港賽馬會從化馬場在廣州開幕,標誌著兩地賽馬及訓練設施正式聯合營運。